2017環境フェア in 佐久 JumpOut!小諸へ出展いたしました

当社が事務局を務める”自然エネルギー佐久地域協議会”は、

10月14日(土)小諸市文化センターにて開催された、「2017環境フェア in 佐久 JumpOut!小諸」に「燃料電池ミニカー工作教室」を出展いたしました。小諸市主催の「小諸市公民館まつり」と併催とあって朝からブースへ大勢のご来場をいただきました。ありがとうございました。

今回のテーマは「つなげよう!未来の子らに エコライフ」です。塩水で走るマグネシウム燃料電池ミニカーの思わぬ力強さに子供たちや保護者の方々もびっくり。多くの方々にクリーンなエネルギーについて興味を持っていただくことができました。今後も、少しでも多くの方に環境やクリーンなエネルギーに興味・関心をもっていただくために地域を広げての活動を続けて参ります。

2017環境フェア in 佐久 へ出展いたしました

当社が事務局を務める“自然エネルギー佐久地域協議会”は、 9/30(土)、10/1(日)に佐久市の一大イベントである「2017環境フェア in 佐久」に今年も出展いたしました。2日間とも天候に恵まれたため会場には6,000人を超える来場があり、私たちのブース「燃料電池ミニカー工作教室」は新エネルギーに関心の高い親子連れの方々で賑わい、予想以上の走りをするミニカーに子供達の歓声が響き渡りました。今回のイベントがエコに少しでも興味を持ってくれるきっかけになってくれることを願っております。今後もこのような活動に積極的に参加し、地域の皆様へ環境保全の啓発、社会貢献、また次世代を担う子供達の教育に携わってまいります。

長野県建設部 都市・まちづくり課 景観係 様 ご視察

9月21日(木)に長野県建設部 都市・まちづくり課 景観係の皆様と県内市町村の皆様22名様が視察に来社されました。今回の視察は、昨今何かと話題になる地上設置型の太陽光発電施設について、行政としてより一層適切な指導を行うことを目的とした研修会でした。当社からは、太陽光発電の沿革・概要・実態・施工方法・発電量を決める要因・トラブル事例・法律等について、最新情報と当社の23年間の経験に基づき、ご説明致しました。

質疑の中では、景観への影響や業界の将来について等多くのご質問をいただき、当社にとっても多くの気づきがあり大変有意義な時間でした。職員の皆様の真剣な姿勢に、太陽光発電の設置は景観の保全育成に逆らうものであってはならない、という責任を改めて認識を致しました。

「長野県議会環境産業観光委員会」様 ご視察

8月23日(水)に「長野県議会環境産業観光委員会」様御一行様(県議会議員様、随行職員様、地元議員様、長野県佐久地域振興局様)が、22日・23日の2日間に渡る東北信地区の「環境産業観光委員会現地調査」の一環でご来社されました。これまで数回長野県環境部からご依頼で、様々な団体様が弊社の環境配慮型設備と太陽光発電システム研究棟をご視察いただいているご縁で今回のお話をいただきました。限られた時間でしたが、国内外の環境事情やエネルギー事情に精通している方々だけに多くの質問をいただき、貴重なご意見も賜りました。当社にとっても有意義な経験となりました。

エコキッズツアー開催しました

当社が事務局を務める“自然エネルギー佐久地域協議会”は「夏休みエコキッズツアー」を7月28日(金)に開催しました。今回で5回目となる当イベントは、佐久市内の小学4~6年生を対象に地域の自然や自然エネルギーに触れ、知識をつけてもらうと共に、身の回りにある環境について今一度考えてもらおうというものです。

今回のプログラムは、市内にある「平根水力発電所」、先日オープンしたばかりの「ヘルシーテラス佐久南」の地中熱エネルギー利用設備、そしてエネルギーと食料の自給自足100%に取り組んでいらっしゃる小池様のお宅の自然エネルギー施設などの見学や太陽電池で充電する電動アシスト付自転車体験、薪割り、餅つき、ソーラークッカー、アイス作り、塩水で走る燃料電池ミニカーの工作という非常に盛りだくさんの内容でした。暑い中ではありましたが、積極的に楽しみ、学んでいた子どもたちの姿が印象的でした。

次の世代の担い手である子どもたちに地元の豊かな環境に触れてもらい、環境保護意識の醸成に少しでも寄与できたらうれしく思います。こうしたイベントを通じ今後も環境保全活動の啓発に努めて参ります。

中部横断自動車道の早期実現に向けて国土交通省に要望書を提出してきました

佐久と清水を繋ぐ中部横断自動車道の工事・開通が進んでおりますが、一部基本計画区間

が残されております。早期の全線開通に向けて佐久市の柳田市長と国土交通省と財務省へ

要望に行ってまいりました。佐久市・鈴与グループにとって、また沿線地域にとっても

重要な道路となりますので、今後も佐久市と協力して参りたいと考えております。

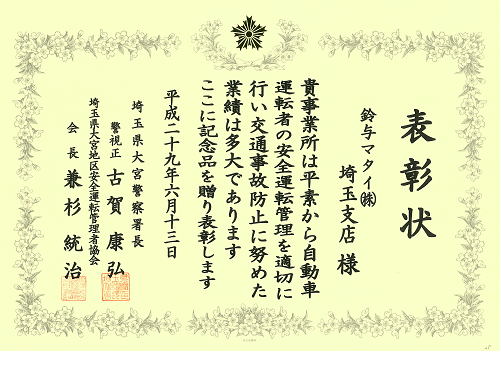

埼玉県大宮地区安全運転管理者協会から「優良事業所」として表彰されました

弊社さいたま支店が、埼玉県大宮地区安全運転管理者協会から「優良事業所」として表彰されました。

「優良事業所」とは「積極的に安全運転管理活動を推進して他の模範と認められる事業所」のことで、さいたま支店20年の実績が評価され、受賞となりました。今後も全社として安全運転の徹底に努めていきます。

花と緑と動物ふれあいフェスタ2017 へ参加いたしました

当社が事務局を務める「自然エネルギー佐久地域協議会」と「(一社)長野県環境保全協会 佐久支部」は5月27日(土)、佐久市環境政策課からのご依頼に応じて『花と緑と動物ふれあいフェスタ2017』へ参加いたしました。

会場は緑がいっぱいの佐久ハイウェイオアシス「パラダ」平尾山公園(南パラダ)。昨日まで続いた悪天候から一転、初夏を感じさせる日射しの強い日となりたくさんの来場がありました。

当ブースでは環境にやさしいエコエネルギーで走る「マグネシウム燃料電池ミニカーとソーラーミニカーの工作教室」、市内小学校への出張授業で好評の「太陽電池と人力発電の力比べ体験」、「エコバッグづくり」を開催、またIPCCのリポート説明により地球温暖化による気候変動のいまを伝えさせていただきました。

いずれも親子で楽しみながらエコエネルギーや環境問題に触れるきっかけになったのではないでしょうか。今後も自然とのふれあいを通じて改めて自然環境について感じていただけるこのようなイベントに積極的に参加して参ります。

佐久市より高額寄付の表彰を受けました

当社は、佐久市より、3月9日の「佐久市民の日」に開催された表彰式及び贈呈式にて、「市民交流ひろば」への太陽光電池の寄付に対して表彰を受けました。

この表彰は、地域の防犯活動や、スポーツ・商工・教育の振興、技術の向上・発展、長年にわたる善行、オリンピック競技大会出場など、それぞれの分野において功績の有った個人・団体に対するものです。

今後の事業活動においても、地域への貢献を大切に、企業の社会的責任を果たして行く所存です。

今期4回目の出張授業を実施いたしました

当社が事務局を務める自然エネルギー佐久地域協議会は2月21日(火)に佐久市立田口小学校の4年生の2クラスにて出張授業を行いました。

自然エネルギーについて、太陽について、環境破壊と自然保護について、等の学習では積極的に手を上げてもらい、また太陽光発電と人力発電の対決の実験では疲れ知らずの自然エネルギーのパワーをまさに身をもって感じてくれました。

佐久平の豊かな自然に興味を持ち、自然エネルギーをもっと活用しようと思っていただけるよう、今後も活動を続けていきたいと思います。